内部通報制度を導入するにあたっては通報窓口を設置する必要があります。通報窓口には社内に設置する社内窓口と、社外に設置する社外窓口があります。本記事では通報窓口を社外に設置することのメリットについて解説します。

社内窓口と社外窓口の違い

内部通報を受け付ける社内窓口は社内のどこかの部署に設置され、通報を受け付ける担当者は社内の役職員となります。例えば、社内の総務部門や法務・コンプライアンス部門、あるいは人事部門や監査部門に設置されることが多いようです。

これに対し社外窓口では外部の法律事務所等が通報を受け付けることになります。会社がどこかのグループに属している場合には親会社に窓口が設置される場合もあります。社内窓口と社外窓口はその一方のみを設置することもあれば両方を設置することもあります。

社外の通報窓口の設置状況

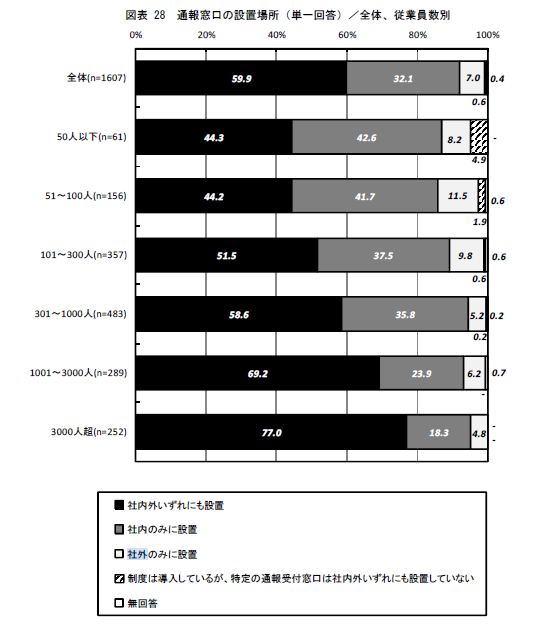

平成28年の消費者庁による民間事業者の調査によれば社外の通報窓口の設置状況は以下のとおりとなっています。

これによると全体平均で約60%の事業者が社内のみならず社外にも通報窓口を設置し、7%の事業者が社外のみに通報窓口を設置しています。合計すると7割近い事業者が社外窓口を設置していることになります。

社外窓口を設置するメリット

社外窓口を設置するメリットは通報への心理的ハードルを下げ、通報を促進する点にあります。

内部通報は通報者にとって極めて心理的ハードルの高い行為です。通報者は通報によって身元が特定されるのではないか、社内で報復を受けるのではないか、あるいはせっかくリスクを冒して通報しても社内で握り潰されてしまうのではないかという懸念があります。このことは通報窓口が社内のみに設置されている場合により大きいものとなります。この点、通報窓口を社外に設置しておけば、通報者は直接社内の方とやりとりせずに通報することができるようになり、心理的ハードルを下げることができます。また、社外窓口を通じた通報は情報の伝達が間接的となるため身元を特定されるリスクは少なくなります。通報者の連絡先は外部窓口のみが保持し、会社には連絡先を伝えないという対応も可能です。

社外窓口の例

社外窓口として設置することが考えられる主な先は以下のとおりです。

- 法律事務所(顧問弁護士又は顧問ではない弁護士)

- 親会社や関連会社

- 通報受付を代行する会社

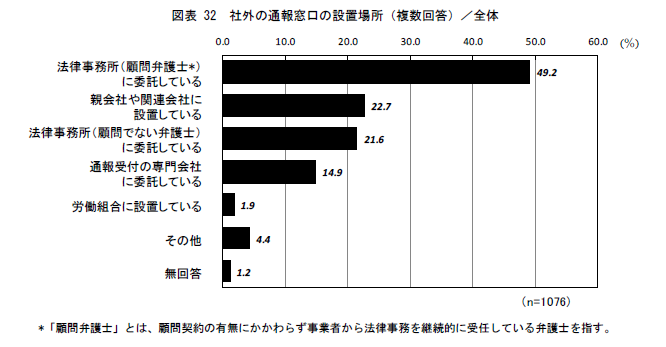

上記の消費者庁の調査によれば社外窓口を設けている事業者の設置場所は以下のとおりとなっています。

上記のとおり、顧問弁護士に社外窓口を委託しているケースが多いといえます。ただし、通報者の立場からすると顧問弁護士は会社側の立場にあると見られてしまい、通報への心理的ハードルを下げるというメリットが得られないおそれがあることに注意が必要です。この点についてはこちらの記事(内部通報窓口を顧問弁護士とする場合の留意点)をご参照ください。